ライター:mpcsp079さん(最終更新日時:2016/4/10)投稿日:2015/7/28

■質問

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14148026539

3相回路の相電圧と線電圧についてですが

問題によっては線電圧が相電圧よりπ/6遅れとなる場合と

線電圧が相電圧よりπ/6進む場合があるようですがどの解き方が正しいのでしょうか?

同 じ回路なのに違う解き方があると頭がこんがらがってしまいます…

■補足ちなみにπ/6遅れるパターンのときは「c相を基準としていることに注意」と解答にかいていますが、問題に「c相を基準として解くこと」とかいてないと通常通りにa相基準で考えると全く違う答えになってしまいます

■問題

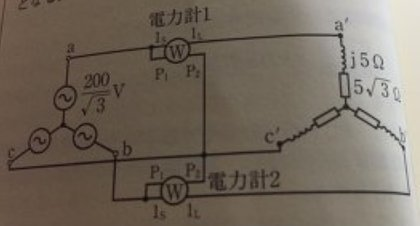

相電圧が200/√3〔V〕の対称三相交流電源に5√3〔Ω〕の抵抗と5〔Ω〕のリアクタンスとを直列に接続したものを1相としY結線した平衡三相負荷が接続されている。この回路において電力計1及び電力計2の指示値を求める過程を考える。

ここで、相回転はa-b-cの順とし、負荷電流の大きさをI〔A〕とする。なお、図に示されているインピーダンス以外のインピーダンスは無視する。

負荷の力率角をθ〔rad〕、電力計1の指示値をW1〔W〕、電力計2の指示値をW2〔W〕とすると、

W1=□×I×cos(□)〔W〕

W2=□×I×cos(□)〔W〕

この回路における負荷力率はcosθ=□であり、

力率角はθ=□〔rad〕である。

したがってW1=□×W2=□〔KW〕

の□を埋める問題です。

■回答

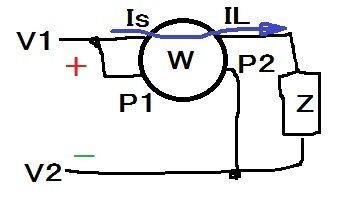

電力計の構成から、

V2に対してV1が大きいとき、V1から電流が負荷に流れ込み、電力値は正となるので、電力計電圧はV2基準であることがわかる。つまり、P2基準である。

図1 電力計について

つまり、

W1への電圧Vacは、

Vac=a-c

W2への電圧Vbcは、

Vbc=b-c

であることがわかる。

図2

これを、フェイザで表せば下図になる。

Vacはaに対して30°(π/6)遅れ、

Vbcはbに対して30°進む。

そこで、

W1=200×I×cos(θーπ/6)〔W〕

W2=200×I×cos(θ+π/6)〔W〕

この回路における負荷力率は

cosθ=5√3/√(75+25)=√3/2であり、

力率角はθ=π/6〔rad〕である。

W1=200×|I|×cos(0)〔W〕

W2=200×|I|×cos(π/3)〔W〕

したがってW1=2×W2

|I|=(200/√3)/√(75+25)=20/√3

だから、

W1=200*20/√3(w)

図3 フェイザ図

P1,P2は電圧端子で、電圧を計測します。

負荷が抵抗の時、V2よりV1が電圧高い状態で図のように電流が流れます。

このとき、電力計は下図のようにつないだとき正常な値を表示します。

つまり、電圧端子P1、P2の電圧が、P1>P2で、

電流端子の電流がIs-->ILと流れるようにつなぐということです。

ということは、P1-P2を電圧値とするということで、これはP2が基準となるということです。

わかります?

わからなければきいてくださいね!

Is,ILは電流検出でP1、P2は電圧検出です。

これらを掛け算することで電力を出しています。

電圧検出では、たとえば上図のような電流の流れのときでは、

V1>V2ですよね!

P1,P2もP1>P2の関係になるようにつないだとき、正しい測定ができるのです。

つまり、電力計内の電圧は

V=P1-P2

と認識されます。

これが測定電流と掛け合わされるのです。

これは、「P2に対してどうか?」と見ているわけで、これをP2基準と呼びます。