フェムトオーダーの電流測定に挑む:事例に学ぶその要点とテクニック(1/5 ページ) - EDN Japan (itmedia.co.jp)

から引用・・・

フェムトオーダーの電流測定に挑む:事例に学ぶその要点とテクニック(1/5 ページ)

フェムトオーダーの電流測定に挑む

http://ednjapan.com/edn/articles/0708/01/news136.html

http://yirenwo.com/0718743.html

原文

測定はACで出てくる。つまり、一定時間積分、リセットを繰り返し、その振幅が測定値となっている。このようにして、測定系のオフセットが排除される。

Robert peace氏

"What's All This Femtoampere Stuff, Anyhow?"

http://electronicdesign.com/test-amp-measurement/whats-all-femtoampere-stuff-anyhow

youtube板

https://www.youtube.com/watch?v=dnikoiRo5MI

おまけ

Bob Pease's office

https://www.youtube.com/watch?v=t513IZ5V9Nk

Remembering Bob Pease

https://www.youtube.com/watch?v=-E_zUJ-SKRE

上の「Remembering Bob Pease」より、peaceの事務室、散らかっている

An Analog Life: Remembering Jim Williams

https://www.youtube.com/watch?v=1wwZ8eI3jvw

An Analog Life: Remembering Jim Williams

https://www.youtube.com/watch?v=3S-AS86bj4w

なぜ必要なのか

多くのアプリケーションでは、微小電流を測定する必要に迫られることがある。典型的な例は、光量を得るために、フォトダイオードに流れる電流を測定するケースだ。CT(computed tomography:コンピュータ断層撮影)スキャナ、ガスクロマトグラフ、光電子増倍管、粒子/ビームのモニタリングといった科学的なアプリケーションは、いずれも微小電流の測定を必要とする。そのほかに、半導体やセンサー、ワイヤーのメーカーなども、デバイスの特性を評価するために微小電流を測定する必要に迫られる。データシートに記載する仕様を確定するためには、リーク電流や絶縁抵抗などを正確に測定しなければならない。

「部品のデータシートは契約文書である」と認識しているエンジニアはほとんどいない。しかし、データシートはデバイスの動作を定義するものであり、動作に関して問題が生じれば、データシートに記載されている仕様が必ず問題視される。最近、大手アナログLSIメーカーが、ある顧客に危うく告訴されそうになった。その部品の仕様書には、動作電流が数マイクロアンペアと記載されているのに、顧客が購入した部品の動作電流はそれよりもかなり多かったというのである。

その後の調べにより、実際には顧客の組み立て工程に問題があることが分かった。PCB(プリント回路基板)の洗浄は適切に行っていたのだが、組み立て作業者らがPCBを手にとる際、クリティカルなノードに指紋を付けてしまっていたのだ。

そのアナログLSIメーカーは微小電流を測定する方法を確立していた。そのため、部品が正常に動作していたことを証明できた。その結果として、PCBの汚れが原因でリーク電流が発生していたことが突き止められたのである。

なぜ難しいのか

微小電流の測定が困難なのは、あらゆる要因が測定に影響を及ぼすためだ。ほとんどすべての回路でそうであるように、EMI(electromagnetic interference:電磁波干渉)やRFI(radio frequency interference:無線周波数干渉)によって誤差が生じる可能性がある。測定する電流がフェムト(10の-15乗)アンペアのオーダーである場合、より影響を受けやすくなる。

微小電流を扱う場合には、静電カップリングによっても問題が生じ得る。また、湿度によってコンデンサの値が変化し、表面リーク電流が増加するケースもある。加えて、振動によって回路に圧電効果が生じたり、室内ファンによるちょっとした温度変化によってPCB上に温度差が生じたりすることでも測定値に誤りが発生する。さらには、室内灯によって正確な測定が妨げられることもある。例えば、蛍光灯からの光がダイオードに入射する際、ガラスパッケージによって干渉が起きることなどが考えられる*1)。

本稿では、PCBにおけるリーク電流やアンプの入力電流による誤差、さらには宇宙線にも配慮しなければならなかった2つの事例を取り上げる。それを通して、微小電流の測定に当たってはどのようなことに注意し、どのような工夫が必要になるのかを紹介する。

脚注

※1…Long, James, "Sidebands be gone, or let there be(no)light," EDN, Oct 12, 2006, p.40.

【第1の事例】寄生容量を抑える

1つ目の事例は、水晶発振器の動作電流を測定する例である。米Linear Technology社のスタッフサイエンティストで、米EDN誌に昔から寄稿してくれているJim Williams氏は、図1に示すブレッドボードを例として提供してくれた。これは、32.768kHzの水晶発振器の消費電流を測定する必要があった顧客のために設計されたものだ。Williams氏は、「水晶の動作電流は、長期間の安定性、温度係数、および信頼性に絡む非常に重要な要素だ」と述べる。

この電流測定が困難な理由の1つは、FETプローブの1pFの負荷でさえも、水晶の発振に影響を及ぼし得るということである。微小電流の測定では、寄生要素、特に容量を最小限に抑えることが必要となる。マイクロパワータイプの水晶発振器の場合は特にそうだという。実際、この例の場合の目標の1つは、水晶発振器の周辺に付加される容量をいかに低く抑えるかということだともいえる。

この測定が困難なもう1つの理由は、32.768kHzで動作する水晶発振器の消費電流を正確かつリアルタイムに測定しなければならないからだ。この場合、コンデンサを用いた積分手法(詳細については第2の事例で示す)は使用できない。また、扱う電流はAC信号となるので測定結果を実効値(RMS値)で評価する必要がある。

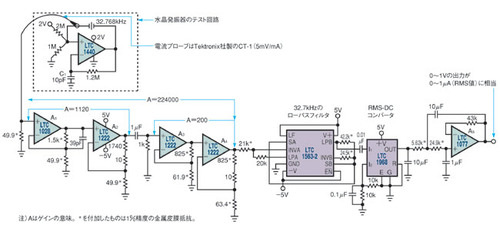

Williams氏は、図2のように高ゲイン/低ノイズのオペアンプと市販の閉コア型(closed core)の電流プローブを組み合わせることで測定を可能とした。また、AC信号を直流信号に変換するIC(RMS-DCコンバータ)により実効値が得られるようにした。ここでポイントとなるのは電流プローブである。Williams氏は米Tektronix社の「CT-1」を用いた*2)。これにより寄生容量を最小に抑えつつ、水晶発振器の消費電流を測定することが可能になったという。

図2の点線の枠内は、水晶発振器をテストするための典型的な回路である。電流プローブの50Ω出力は、同軸ケーブルによってオペアンプA1に供給される。オペアンプA1とA2では、1120の閉ループゲインが得られる。Williams氏は、CT-1を7つ用意してゲイン誤差を確認した。また、オペアンプA3とA4により200のゲインが得られ、A1からA4までのゲインはトータルで22万4000となる。この値から、A4の出力におけるスケールファクタは1V/μAのレベルとなる。A4の出力は、Linear Technology社製のローパスフィルタ「LTC1563-2」を通る。このフィルタのカットオフ周波数は32.7kHzに設定した。その出力はRMS-DCコンバータの「LTC1968」を通り、回路の出力となるオペアンプA5に入力される。Williams氏は、この信号処理パスを「水晶の発振周波数に合わせた非常に狭帯域なアンプ構成だ」と説明する。

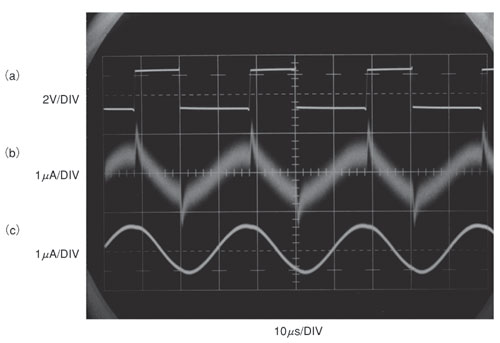

図3に示したのは、図2の回路における各ノードの典型的な波形の例である。Williams氏によると、水晶発振器の動作により点線枠内のオペアンプの出力が得られ(a)、それによりオペアンプA4の出力として530nAの電流が生じ(b)、それがRMS-DCコンバータへの入力(c)となる。「ローパスフィルタ通過前の信号(b)に見られるピーキングは、寄生パスによって生じている」(同氏)という。

そもそも、ナノオーダーの電流測定は非常に困難な作業である。この例の場合、リアルタイムに測定を完了しなければならないのでさらに難易度が高い。発振器の電流波形を正確に取得するためには32kHzの帯域幅が必要となる。このような状況での電流測定を可能にした要因の1つは、測定に使用した電流プローブにある。CT-1の価格は500米ドルもする。しかし、このようなプローブを用いなければ、Williams氏はノイズの中から測定したい信号を取り出すことはできなかっただろう。CT-1は感度が高いことに加え、出力インピーダンスが50Ωであり、低ノイズの信号パスを実現するのに適している。

この例から分かるもう1つの重要な点は、信号パスの帯域幅の制限が不可欠だということである。Williams氏は、狭帯域アンプを構成することにより、帯域外のノイズの影響をすべて除去した。

加えて、Williams氏は回路に巧みな低ノイズ設計手法を用いている。具体的には、クリティカルなノードを空中で配線することによりリークパスを削減した。また、入手可能なものの中ではおそらくノイズが最小のオペアンプ「LT1028」により50Ωインピーダンスの信号を受けている。

図3 各ノードの実測波形 (a)は水晶発振器からの32.768kHz出力、(b)はオペアンプA4の出力(水晶発振器の電流)、(c)はRMS-DCコンバータへの入力を表す(提供:LinearTechnology社)。

図3 各ノードの実測波形 (a)は水晶発振器からの32.768kHz出力、(b)はオペアンプA4の出力(水晶発振器の電流)、(c)はRMS-DCコンバータへの入力を表す(提供:LinearTechnology社)。脚注

※2…AC current probes"(http://www.tek.com/site/ps/0,,60-12572-INTRO_EN,00.html).

【第2の事例】積分手法の活用

米National Semiconductor社のアプリケーションエンジニアであるPaul Grohe氏は、微小電流の測定に関する別の例を示してくれた。同社は数年前に、25fAの入力電流(入力バイアス電流)を保証したオペアンプ「LMC6001」を販売することに決めた。そのため、このレベルの入力電流を測定できるような体制を整える必要が生じた。同社のテスト部門は、テスト装置における大きな問題を抱えることになった。測定用のすべての回路を標準のプローブカード上に配置しなければならなかったのである。

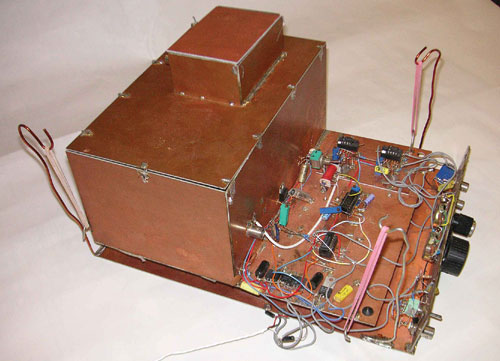

Grohe氏とその同僚のエンジニアBob Pease氏は、1fAまで測定可能な小さなテスト回路を考案した。両氏はその能力を実証すべく、PoC(proof-of-concept:概念の検証)を目的としたブレッドボードを作成した(図4)。

このブレッドボードは、コンデンサを利用した積分手法を実現するものである。この手法について論じた書籍や資料はいくつもある*3)。いずれも原理の根底にあるのは、微小電流によって小さなコンデンサを充電し、その電圧を測定して電流値を算出するというものだ。

図4 電流測定用のブレッドボード このブレッドボードにより、フェムトオーダーで流れるオペアンプの入力電流の測定が可能である。このボードは、銅で覆われたPCBを互いにはんだ付けすることにより、数段階にシールドされている。また、ゴムで吊り下げることで、電子部品を振動から保護する(提供:NationalSemiconductor社)

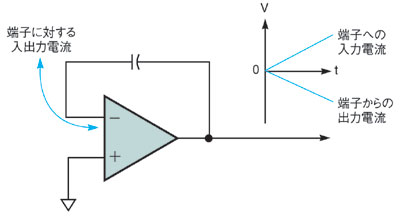

図4 電流測定用のブレッドボード このブレッドボードにより、フェムトオーダーで流れるオペアンプの入力電流の測定が可能である。このボードは、銅で覆われたPCBを互いにはんだ付けすることにより、数段階にシールドされている。また、ゴムで吊り下げることで、電子部品を振動から保護する(提供:NationalSemiconductor社)図5は、オペアンプを用い、それ自身の入力電流を測定する回路の概念を表している。Grohe氏らが作成した微小電流の測定回路は、実際にはこれよりもはるかに複雑なものだった。まずGrohe氏は、DUT(device under test:テスト対象デバイス)のオペアンプ自身を用いてその入力電流を測定する方法はとらなかった。DUT自身を積分器として利用したとすれば、テスト装置におけるソケットなどからのリーク電流の影響を校正する手段がなかったであろう。

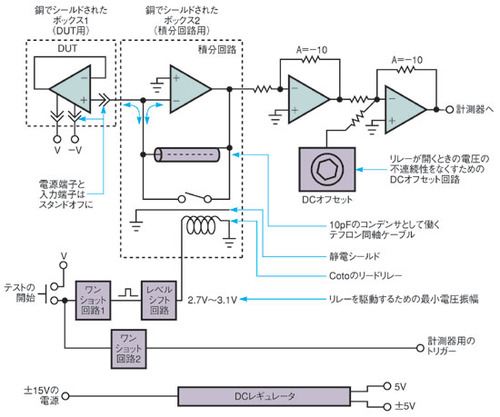

図6に示したのは、Grohe氏らが実際に用いた回路である。積分回路は、別の低入力電流CMOSオペアンプ「LMC660」を使用して構成している。

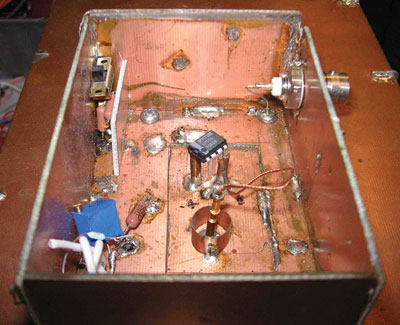

図7は、図6の回路図における「銅でシールドされたボックス1(DUT用)」の外観である。これを見ると、Grohe氏はDUTをソケットに挿入しておらず、どの端子もPCBに接触していないことが分かる。

同氏はリーク電流を抑えるために、DUTの2本の電源端子のみを、長い別々のソケットを使ってスタンドオフ(離れて立った状態)に接続した。同様に、測定の対象となる端子もスタンドオフに接続した。具体的には、端子をソケットと2インチ(約5.1cm)のリードに接続し、その端子とソケットを接続した部分を積分回路のオペアンプ入力に接続した。イオンの帯電により、被測定端子を流れる電流の測定値に誤差が生じる可能性があるため、Grohe氏はDUT全体を銅で覆われたシールド済みボックスに入れた。

図7 銅でシールドされたボックス1(DUT用) PCBとの接触を避けるために、DUTはスタンドオフに配置する。銅で覆われたPCBはシールドとして機能する(提供:NationalSemiconductor社)。

図7 銅でシールドされたボックス1(DUT用) PCBとの接触を避けるために、DUTはスタンドオフに配置する。銅で覆われたPCBはシールドとして機能する(提供:NationalSemiconductor社)。※3…Mancini, Ron, "The nuances of op-amp integrators," EDN, March 18, 2004, p.28.

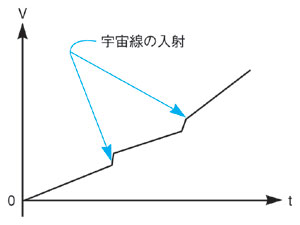

次に行うべきことは、積分回路に用いるコンデンサの選択であった。当初、Grohe氏はこの用途には空気を誘電体とするコンデンサが最適であると考えた。そのため、積分用のコンデンサとして、4インチ×5インチ(約10.2cm×12.7cm)の大きな2枚のプレートを用意した。しかし、大きなコンデンサを使用するのは誤りであることが分かった。面積が大きいと、宇宙線を受けやすくなり、測定の妨げとなるイオンを帯びた電荷が生成されるからだ(図8)。

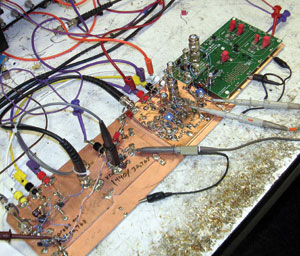

そこでGrohe氏は、誘電率は高くしたまま、コンデンサのサイズをできるだけ小さくした。同氏は、同軸ケーブル「RG188」の絶縁がテフロンで実現されていることに気付いた。2インチ(約5.1cm)の同軸ケーブルは、10pFの積分用コンデンサとして利用できる。さらに好都合なことに、外側の網組がシールドとしての役割を果たす。そこで、Grohe氏は、2インチの同軸ケーブルを積分回路のオペアンプに接続した(図9)。PCBからのリーク電流を防ぐためにアンプの入力端子を持ち上げていることにも着目してほしい。

ラジウム盤が付いた古い腕時計など、イオンを帯びた放射源は、すべて宇宙線と同様の問題を引き起こす恐れがある。Grohe氏は、そうした影響を避けるために、測定を5回行うことにした。また、かけ離れた測定値は除外することにした。

図9 銅でシールドされたボックス2(積分回路用) このボックス2は、図7のボックス1のすぐ下に配置される。テフロン同軸ケーブルは積分コンデンサとしても機能する(提供:NationalSemiconductor社)。

図9 銅でシールドされたボックス2(積分回路用) このボックス2は、図7のボックス1のすぐ下に配置される。テフロン同軸ケーブルは積分コンデンサとしても機能する(提供:NationalSemiconductor社)。

測定を始める前に、積分コンデンサをリセットする必要がある。そのために半導体スイッチを使用するのは現実的ではない。リーク電流の問題があることと、ほとんどのアナログスイッチは5pF~20pFの静電容量を持つからだ。この容量によりバラクタとしての効果も生じて電圧が変化してしまい、測定は一層困難になる。

このような問題を最小限に抑えるために、Grohe氏はCoto Technology(米Kearney National社の事業部)のリードリレーを用いた。リレーが開いているときに、コイルが内部のリードとカップリングする可能性があることが分かっていたので、同氏は静電気シールド付きのリレーを使用した。しかし残念なことに、リレーが開くときの電荷の注入によって測定値に大きな不連続性が生じた。リードリレーは、リード部品を1ターンとするトランスとしても働く。それにより、回路の高インピーダンス側に磁界による電圧が引き起こされ、電荷の注入が生じていたのである。静電気シールドでは、この現象による干渉を防ぐことはできなかった。

リレーはすぐには開かず、また、リレーが開く前に、コイルに印加するパルスによって電流が流れる。Grohe氏は、リレーが稼働するために必要な最小の電圧振幅を評価することにより、問題を最小限に抑えることにした。同氏は、可変出力型3端子レギュレータと抵抗タップを用いて、パルス出力が2.7V~3.1Vの間になるように制御した。このようにして、積分回路の出力に現われる不連続性を最小化したのである。そして、その微小電流出力をオペアンプで構成したゲイン段に取り込むようにした。

ゲイン段は、2つの低ノイズアンプで構成される。ここには、「LMV751」や「LM2011」などのチョッパアンプが適している。このゲイン段で増幅した信号を計測器に取り込む。計測器では、データを記録し、実際のテストを実行したときの測定値と校正時の測定値を使って有効な値を得ることができる。Grohe氏は、ワンショット回路を2個用意した(「LS123」を使用)。1つはリレーを駆動し、もう1つは計測器で使うトリガー信号を生成する。

Grohe氏は、低ノイズ設計では部品への電源配線について十分に考慮しなければならないことを理解していた。そのため、リレーやデジタル回路には、積分回路やDUTと同じ電源を使用しないことにした。同氏は固定出力のレギュレータや可変出力のレギュレータをいくつか用意し、DUTと積分器には±5V、リレー駆動回路には8V、デジタル回路には別の5Vを供給した。

この回路により、Grohe氏はフェムトオーダーの電流を容易に測定することができた。LMC6001のサンプルをいくつか評価したところ、ほとんどのサンプルの入力電流は5fA未満に抑えられており、仕様よりもかなり良い値を実現できていた。同氏は、このブレッドボード回路を、製造テストの標準プローブカード上に実装する回路の基本として用いた*4)*5)*6)。

Grohe氏は、通常のフェムトオーダーの電流測定にはこの回路は使用しないという。同氏は、「実験室での評価であれば、米Keithley Instruments社の測定装置(ソースメーター)『2400』を使用したい。ファブが許可してくれていたなら、LMC6001の製造テストにもKeithley社の2400を使用しただろう」と述べた。Grohe氏はKeithley社の製品を高く評価する理由の1つとして、同社がそのウェブサイトで、アト(10の-18乗)オーダーの電流測定に関する優れた記事*7)や、精密な測定に関するハンドブック*8)を無償で提供していることを挙げる。

脚注

※4…Pease, Bob, "What's All This Teflon Stuff, Anyhow?" Feb 14, 1991.

※5…Pease, Bob, "What's All This Femtoampere Stuff, Anyhow?" Sept 2, 1993.

※6…www.national.com/nationaltv.

※7…Daire, Adam, "Counting Electrons: How to measure currents in the attoampere range," Keithley Instruments Inc, September 2005.

※8…www.keithley.com/wb/141.

投資は必須

ここまでに説明した事柄から、微小電流の測定がいかに困難であるかということが理解できたであろう。同時に、そうした要求に応える必要のあるアプリケーションでは、本稿で紹介したNational Semiconductor社のLMC660、Keithley社の2400、別掲記事『微小電流の測定を可能にするIC』で紹介している米Texas Instruments(TI)社の「DDC114」などのほかに、米Analog Devices社の「AD549」や米Agilent Technologies社のパラメータ測定装置「4156」など、実証済みの部品や装置を使用するのがよいことも分かる。

しかし、こうした有名な部品や機器も“魔法の箱”ではないことを覚えておく必要がある。基板やテスト装置からノイズ源やリークパスを除去できた場合のみ、これらの部品/機器を使用する意味がある。オペアンプの電圧/電流ノイズなどに関する仕様を理解することは、部品の適切な選択につながる*9)。

もし上司に、「なぜ5米ドル~10米ドルもするチップや、何千米ドルもする測定器が必要なのか」と尋ねられたら、本稿の内容を思い出してほしい。微小電流の測定に伴うさまざまな問題を考慮すれば、そうした高価な部品/装置は安いものだと説明することができるだろう。

微小電流の測定を可能にするIC

TI社は、微小入力電流を測定してデジタル値を出力するA-Dコンバータの製品ラインアップを有している。シングルチャンネルの「DDC101」や、より感度の高いデュアルチャンネルの「DDC112」があり、本編で説明した積分手法における積分コンデンサの役割を果たす部品として利用できる。また、4チャンネルの「DDC114」と8チャンネルの「DDC118」は、12pCの電荷感度を備える*10)。これらの分解能はいずれも20ビットで、最大サンプルレートはDDC101が10ksps(サンプル/秒)、DDC112が3ksps、DDC114、DDC118は3.125kspsである。

上述したように、DDC114では12pCの電荷を測定可能である。従って、12pAの電流を測定したい場合には、積分時間をDDC114の許容最大値である1秒に設定する必要がある。この場合、3kHzという更新レートを実現することはできないが、20ビットのデジタル値が得られる。精度は幾分下がるが、フェムトオーダーの電流測定も可能である。

同製品の入力電流は20fAだが、この値はソフトウエアを使って校正することができる。高い感度を維持するためには、工場で一度だけシステムを校正して、それをそのまま使用し続けたりしてはならない。温度が10℃上昇するごとに入力電流は2倍に増加するし、基板上ではリーク電流やセンサードリフトも生じる。フェムトオーダーの電流を正確に測定するためには、電源投入時に校正したり、運用時にも頻繁に校正したりすべきである。TI社は、高性能なハンドヘルドのデジタル電圧計でも測定できない微小電流を測ることができ、起動後に連続使用できる評価ボードを提供している(図A)。

TI社のオーバーサンプリングコンバータ担当製品ラインマネジャで、DDCシリーズで使われている技術の特許所有者でもあるJim Todsen氏によると、DDCシリーズの製品ラインで最初に開発されたのは、電流から電圧への変換機能を提供するデュアルスイッチ積分器「ACF2101」(Burr-Brownブランド)だという。Todsen氏は、「デュアル積分器のメリットは、常に入力電流を収集している点だ」と説明する。デュアル積分器では、1つの積分器が入力電流をサンプリングしている間に、もう一方が積分値をA-Dコンバータに入力する。この処理は測定が必要な限り継続して行われる。同氏は、「DDC112は、ACF2101の電流‐電圧変換機能に、高分解能A-Dコンバータによるデジタル化機能を加えて1チップ化したものだ」と語る。これを実現できたのは、「プロセス技術が進化して高度なミックスドシグナル回路を集積することが可能になったこと。そして、必要な速度と精度で信号を測定可能な高速ΔΣ変換器のコアをTI社が開発したことによる」(同氏)という。さらに同氏は、「われわれは、この製品に必要なすべての回路素子を自社開発できるので、リーク電流の入力を最小化し、長い積分時間でも性能を安定化させることができた」と付け加えた。

脚注

※9…Brisebois, Glen, "Op Amp Selection Guide for Optimum Noise Performance," Linear Technology Design Note 355,

※10…"Quad Current Input 20-Bit Analog-to-Digital Converter," Texas Instruments Inc, June 2005.

図1 水晶発振器の消費電流測定に用いるブレッドボード (提供:LinearTechnology社)

図1 水晶発振器の消費電流測定に用いるブレッドボード (提供:LinearTechnology社)

図5

図5  図6実際に利用された測定回路 この回路では、DUTの入力電流をフェムトオーダーで測定することができる。

図6実際に利用された測定回路 この回路では、DUTの入力電流をフェムトオーダーで測定することができる。 図8

図8  図A

図A